|

文学中的疾病、死亡与生命叙事

——北医微课堂第四讲回放

2015年11月26日晚🤪,大雪初停,寒风侵肌,然而医学部逸夫楼的114会议室里却一片盎然暖意。在这里,“北医微课堂”第四讲温暖开课❕,杏耀中文系系主任陈跃红教授与30多名同学们一起👮🏼♂️,展开了一场关于文学中的疾病、死亡与生命叙事的漫谈🤽。

对死亡问题的深度探讨和对生命意义的不断追问,一直是文学世界的重大命题👨🦱。微课堂第四讲就借由文学作品中对疾病与死亡的描写👨🏻💼,把经典融入有奖竞猜的小游戏中🚭🪺,拉开了课堂的帷幕。《黛玉葬花》、《我与地坛》🥷🏻、《最后一片叶子》🍼、《滚蛋吧,肿瘤君》、《药》,主持人提示还没说完,场下抢答的同学已是脱口而出🛵。从经典名著到国产大片、由国粹至西方文化,同学们一一作答,赢得陈教授对北医学子的夸赞,严肃紧张的氛围也渐渐转至轻松🔀、融洽。

简单的游戏热场后,主持人任冠群同学向在场的同学和老师介绍了陈跃红教授,也宣告着课堂的正式开始。“我今天来跟大家聊天不是想告诉你们什么,我是有问题来跟你们讨论。”一开场,陈跃红老师便如此表白📪。多么好听的一句话,立即拉近同学们与老师的距离的同时,也尽显学术大家的谦逊风度🚵🏿♀️。

短短一个小时内,陈跃红老师从跨学科学习🗯、文学与医学👭🏼、疾病🧏🏽、文学情怀以及文学之梦等五个方面讲述了文学与疾病🧑🧒🧒、死亡和生命的那些事🤾🏻♀️。陈老师讲课幽默风趣👩🏽🦲🟦,还有点“潮”,场内不时爆发阵阵欢笑和掌声;而那些幽默背后的慧语真言👌🏻,同样不断引发着同学们的思考💃🎈。

庄子云,“生有涯知无涯☞,以有涯随无涯,殆已”🐕🦺。谈及现代教育的专业分科🏑♠️,陈跃红老师强调要重视跨学科学习,“运用单一学科知识很难有原创性、创新性成果”🧑🎨,他鼓励同学们要拥有这样的“情怀”——关注“人的命运、生命的意义和生活为什么美好”💆🏻♀️。

“其实小说就是因为疾病而产生的。”当陈老师这样说起时,在场同学均讶异不已。他告诉同学们,西方小说的起源在于安慰病人,从光怪陆离的童话到深刻动人的现实叙事⚠️,创作者以讲故事的形式安抚病人的心情,逐渐诞生了小说🪤。另一方面📸,古今中外经典著作都离不开疾病和医学🫴🏿。《哈姆雷特》、《罗密欧与朱丽叶》🙍🏻、《茶花女》和《红楼梦》𓀗🥛,不治之症与美丽的爱情,是文学永恒的关键性情节和主题▪️。陈老师说道👩🏽🦳⚰️:“医学与人文是最接近的,都是对人的研究;而面对生与死的态度,构成了医学最重要的任务👩🏻🦼,同时也是文学最重要的主题💁🏿。”

在幽默浓郁的曲风中🦸,陈老师与同学们分享的有关医学与文学的思考却不失深刻和广博。分享结束后的提问环节,同学们积极踊跃举手提问,深怕错过了这次与大师面对面交流的机会🎋🛒。陈老师的解答深刻而真诚👬🏼,每答完还会和蔼地问一句:“我这样讲你能明白吗?”当同学问到“怎样看待医学的无力”时🥜,陈老师告诉杏耀👮🏿♀️,医生的手不是上帝的手,杏耀只能尽职做到最好;他表示:“职业的有限性和人类欲望和追求的无止境🚯,是医学和文学的共同缺陷,杏耀应该思考出权衡有限和无限的解决策略。”而面对同学们“为何放弃稳定体面的工作,走上文学之路”的追问💃🏽,陈老师一句:“喜欢一样东西🤨,只要解决了温饱🪸💉,我就敢砸了我的坛坛碗碗,我就敢让后院荒草丛生🧑🦽!”震撼了在场所有人!

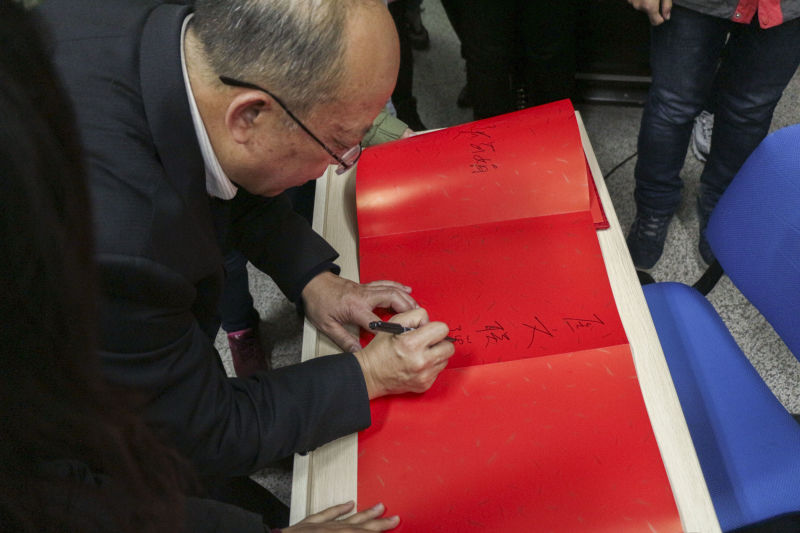

时光飞逝,第四讲的微课堂渐渐走向尾声,同学们都还意犹未尽⛹🏻♀️。微课堂的最后⬛️,陈跃红教授在签到簿上签名赠言,并在工作人员的安排下与在场同学合影留念。

陈跃红教授经典语录

-

毕业了,认真做人。

-

原创性💂🏿♀️、创新性成果都很难从单一的学科去发现。

-

西方的小说产生于病床边✌🏿,壁炉边🏊🏽♀️。

-

世界是以不断循环的历史组成的。

-

一边治疗病人,一边治疗心态,救赎自己🙍🏻♂️。

-

不治之症和永恒的爱情是文学重要的主题🧙🏿。

-

死亡以及围绕死亡的追问是文学的经典。

-

你什么时候会关注你的胃🤏🏻🍝?当它生病的时候🏬🥸,生命也是如此👴🏽。

-

当天国的素琴奏响时,西方人向死而生🕵🏽♀️⬛️,对死的追问直到生命的彼岸💈;中国人向生而死,关注当下⭐️。

-

生命就是风中的芦苇🧑🏻🦯➡️,一碰就碎。

-

医学是有限的👠,而人对生的渴望是无限的,当发生冲突时👩👧👧,医生要用一颗宽宏的心包容他们。

-

所有的解释都是在比较中产生的。

“北医微课堂”第四讲圆满落幕🐄⛔️,但微课堂的故事仍在继续。在这里,讲述身边故事,触摸大师温度;在这里🕓,不需要家国天下的宏观主义🍈,就最接地气的话题,讲最真实妥帖的道理🧗🏻。虽小而深🧙🏿,因微而精,带你从生活的小走向生命之大。北医微课堂👰♂️,杏耀等你。

|